Она позвонила утром — в то самое время, когда я обычно делаю первый глоток кофе и говорю самой себе: «Сегодня — без драм».

— Вика, — сказала она, и голос у неё был как дождь по подоконнику, — не приходите. Пожалуйста. На свадьбу.

— Аня, что? — я даже чашку не успела поставить. — Ты серьёзно?

— Да. Так будет… правильно. Не обижайся. Я потом объясню.

«Потом объясню» — это как «потом заживёт». Может и заживёт, но ты весь день будешь ходить, держась за место, где болит. Я положила трубку и села на край стола, где обычно лежат пелёнки и наклейки с кличками. На одной было написано «Картошка». Я подумала, что люди хотя бы честные с собаками: никого не называют «Удобно» или «Правильно». Только родных.

— Всё ок? — спросила администратор.

— Абсолютно, — ответила я голосом, которым обычно говорят «не кровит».

Работа пошла как обычно: кот с циститом, у которого «это он назло», собака с аллергией на «курочку домашнюю, мы сами варим», старушка, которая пришла спросить, почему её Плюша перестала слушаться. Я переключилась — кошки и собаки умеют такое колдовство: возвращать тебя туда, где твои руки полезнее, чем мысли.

К обеду записался новый пациент — щенок по кличке Рич. Привёл его высокий мужчина с правильной челюстью и слишком заметными часами. Рич был золотистый, как булочка из школьного буфета, и пах молоком и пылью. Он прижимался к ногам, пока хозяин шёл широким шагом, будто по ковровой дорожке.

— Он какой-то… мнительный, — сказал мужчина. — Пусть привыкнет к поводку. И к дисциплине. У меня порядок.

Щенок не был мнительным. Он был маленьким и старался угадать, что от него хотят взрослые. Такие собаки часто становятся «идеальными», а потом вдруг начинают грызть стены — где-то состоится задержка выплат по нежности, и они берут компенсацию гипсом.

— А как его зовут полностью? — спросила я, чтобы отвлечь, и тут заметила на руке мужчине знакомое кольцо — простое, широкое, белый металл. У Ани было такое же, только тоньше. Я видела его два раза — на фото и в магазине, куда мы зашли «на минутку».

— Ричард, — отрезал он. — Но мы говорим «Рич». А вы и есть та самая Вика? Сестра невесты?

Мир сделал «щелк» — как выключатель в коридоре: свет есть, но ты будто в другом доме.

— Да, — сказала я.

— Тогда тем более, — он улыбнулся уголком губ, — давайте без сюсюканья. Я не люблю, когда собака лезет туда, куда её не зовут.

Рич в этот момент тихо пискнул и сел на мой ботинок. Я сразу поняла: будем дружить.

Мы обсудили прививки, режим, «не дёргать за шлейку» и «не ставить миску в проход». Мужчина кивал, как кивают на совещаниях: «да-да, всё записал, сделаю по-своему». На прощание он крепко взял щенка под живот, поднял — чуть выше, чем надо, — и Рич выдохнул коротко, как выдыхают те, у кого забрали почву. Я попросила аккуратнее, он снова улыбнулся: «Привыкнет».

Когда они ушли, у меня в кармане завибрировал телефон. Сообщение от Ани: «Прости. Я правда так решила. Поговорим после».

Я написала: «Хорошо. Если что — я рядом». И отправила ещё одно — бессмысленное на вид: «Купи Ричу мягкую шлейку, не ошейник». Она ответила сразу: «Окей».

Вечером я зашла к Ане — «передать витамины для щенка». На самом деле — посмотреть в глаза. В глазах всегда быстрее правда, чем в словах.

Дверь открыла Аня — тонкая, чуть резкая, как ветка, на которой висит слишком много снеговых воспоминаний. Платье висело на дверце шкафа — гладкое, спокойное. В комнате пахло новой тканью и чем-то острым — как будто кто-то только что закрывал что-то на внутренний замок.

Рич выскочил ко мне, радостно буксуя лапами. Я присела, и он без раздумий уткнулся в колени — «тут можно». Они завели его недавно, теперь наконец-то я знаю, как он выглядит.

— Привет, — сказала я сестре. — Я на минуту.

— На две, — поправила Аня и улыбнулась так, как улыбаются люди, которые отвыкли от мягких предметов в доме.

— Ты правда хочешь, чтобы мы не приходили? — спросила я без обид и театра.

— Правда, — кивнула она. — Там будет мало людей. Его родители, пара друзей, и… мне так легче. Без наших семейных… — она махнула рукой, — оперы.

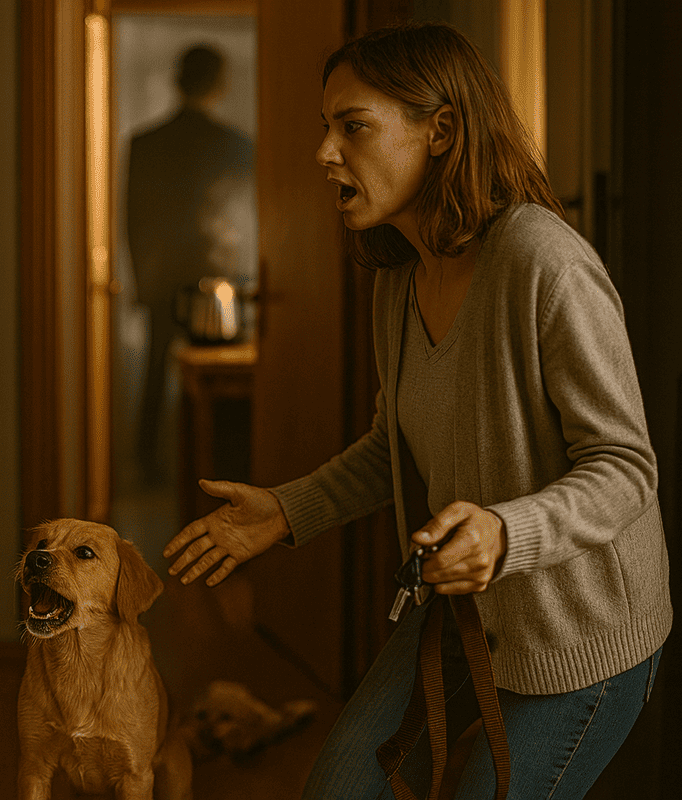

Я уже хотела сказать что-то обидное и остроумное, чтобы «поставить на место» эту новую взрослую Аню, которая меня «не пригласила», — и тут Рич тенью шмыгнул к дивану и присел, прижав уши. В дверях стоял он — с правильной челюстью и гладкой улыбкой.

— О, гостья, — сказал он нейтрально. — У нас уже вечер.

Я улыбнулась.

— Я ненадолго. Передам витамины и уйду.

Он прошёл мимо, не касаясь меня взглядом, взял телефон Ани со стола, проверил экран, положил обратно — небрежно, как ставят чашку, из которой уже не будут пить. Аня не вздрогнула, но я видела, как у неё на шее дернулся маленький нерв — тот, что оживает, когда ты ждёшь окрика.

— Завтра Рич едет ко мне на прививку, — сказала я и подняла щенку ухо. — В десять.

— Он занят, — ответил мужчина. — У нас дела.

— У щенка дела, — повторила я и улыбнулась шире. — Хорошая заявка.

Он пожал плечами и ушёл в комнату. Рич остался смотреть на дверь — так, как смотрят собаки, которые хотят быть правильными и очень боятся ошибиться.

Я поняла всё сразу. А вернее — позволила себе это понять. Хотелось, чтобы причина была попроще: «стесняюсь шумной родни», «не хочу скандала», «минималистичная церемония». Но у причин бывают лапы: они ходят по квартире, встают в дверях и кладут голову тебе на колени, когда ты делаешь вид, что всё в порядке.

— Ань, — тихо сказала я, — если что-то не так, у тебя может быть «стоп-слово». Допустим… «Рич проглотил резинку». Я приду. В любое время. Даже если это будет за десять минут до ЗАГСа.

Она улыбнулась — в этот раз по-настоящему.

— Хорошо, — сказала и запомнила: это было видно по тому, как она положила ладонь на голову щенка.

День свадьбы оказался ясным, как новая кружка. Я пришла в клинику раньше — просто чтобы работать. С утра был приём, потом срочный вызов к старому коту, у которого «всё внезапно». И уже к полудню, когда я собиралась выдохнуть, телефон мигнул: «Рич проглотил резинку».

Вот так, без восклицательных знаков. Без «спаси». Просто факт.

— Я у входа, — ответила я. — Десять минут.

Я не знала, будет ли там резинка. Я знала, что я там буду. На всякий случай прихватила шприцы, перчатки и пластиковую миску — вещи, с которыми удобно и лечить, и говорить.

У подъезда Аня ждала без букета и без улыбки. На ней было платье — простое, светлое. Из-под платья выглядывала собачья шерсть — Рич успел «поздравить». Она держала поводок и клатч, обеими руками, как ребёнка и паспорт.

— Где резинка? — спросила я.

— Дома, — ответила она шёпотом. — На столе. Он её не ел. Я… не могу.

В горле у меня всё стало тонким — как бумага для выпечки. Такие бумаги не рвутся, если их держать. Я взяла её за локоть.

— Хорошо. Тогда сначала — ветеринарный протокол. Дышим. Пьём воды. Сообщаем, что у нас форс-мажор с собакой.

— Он… — Аня кивнула вверх, — он скажет, что я придумываю.

— А мы скажем, что собаки — это не придумки.

Мы поднялись. Дверь открыла его мама — строгая, с лицом, на котором не выгуливали нежность. На кухне стоял суп — конечно. В комнате висел костюм. Аня прошла мимо всего этого и села на край дивана, придерживая щенка. Я достала миску, налила воды.

— Доктор, — сказала будущая свекровь с извиняющейся любезностью, — может, мы без театра? Девочка волнуется.

— Мы и без театра, — сказала я. — Мы по делу. Собака съела резинку. Может образоваться непроходимость. Нам нужно в клинику.

Он вышел из спальни, ровный, как рисунок по линейке. Посмотрел на Рича — тот уткнулся в мои колени. Потом — на Аню.

— Ты серьёзно? Сегодня?

— Да, — сказала она неожиданно спокойно. — Сегодня.

В этой спокойности было что-то новое. Не сопротивление, не вызов. Просто ровная прямая, по которой можно идти. Я видела, как у него на лице еле заметно дрогнула скула — там, где обычно дрожит у тех, кто привык, что мир подстроится.

— Езжайте, — сказал он наконец. — Только быстро.

Мы вышли. В лифте Аня расправила плечи. На улице Рич внезапно перестал тянуть и пошёл рядом, как взрослый. В машине она молчала, а я рассказывала щенку, какой он смелый и что у нас «важная миссия». Шёпотом. Мы действительно ехали спасать. Только не живот — человека.

В клинике я отвела их в пустую перевязочную. Дала Ане воды. Рич улёгся на коврик и наконец-то выдохнул по-настоящему.

— Я не хочу туда, — сказала Аня в пространство. — Я не хочу туда выходить, Вика. У меня там внутри всё холодное. Я не знаю, как так вышло. Я думала, что это «правильный» выбор. Он красивый, добивается, у него планы. А дома… — она опустила голову, — я хожу как по тонкому льду. И всё время должна доказывать, что достойна стоять тут. Даже дышать — с подтверждением.

«Дышать с подтверждением» — я это записала в голове, как диагноз, который надо распечатать и отдать пациенту, чтобы он верил.

— Ты не обязана, — сказала я. — Никакой ЗАГС не стоит твоего кислорода. Если сейчас пойдёшь — потом будет сложнее. Не потому что «официально», а потому что ты сама себе подпишешь бумагу: «я согласна жить с этим».

Она кивнула. И вдруг — очень по-девчачьи — спросила:

— А мама? Она скажет, что я опять всё испортила.

— Скажет, — честно ответила я. — Но потом перестанет. Когда увидит, что ты живая.

Мы сидели так, пока Аня не позвонила ему. Сказала просто: «Мы не приедем». Он сначала молчал, потом тихо произнёс: «Ты с ней?».

— Со мной — я, — ответила Аня. — И собака.

Он не кричал. Он сказал ровно: «Ты пожалеешь». И повесил трубку.

— Страшно, — сказала Аня и рассмеялась каким-то новым смехом — легким, нервным, но своим. — Очень страшно. И ещё… легко. Как будто я сняла пуховик в июне.

Дальше была бытовая магия. Я позвонила маме и сказала коротко и неправдиво, но правильно: «Собака заболела, я забрала Аню к себе. Разберёмся — напишем». Мама вздохнула и сказала: «Ты опять всё на себя». Я улыбнулась — знакомый рефрен. Потом мы пошли покупать Ане спортивные штаны, потому что шуршащее белое платье очень плохо сочетается с пельменями и валерьянкой. На кассе Аня купила Ричу мягкую шлейку. Он стоял рядом и терпеливо жевал повестку дня.

Ночевали у меня. Рич спал у кровати, как солдат, но без караула. В три ночи Аня проснулась, села на кухне, уткнулась лбом в ладони и тихо сказала: «Спасибо». Я налила чай. Он пах так же, как в любой женской кухне после трудных решений: чёрный, крепкий, как мост через реку, которую давно пора перейти.

— Почему ты меня просила не приходить? — спросила я уже под утро, когда мы обе чуточку окоченели от правды.

— Потому что знала, — ответила она, — что ты увидишь. И скажешь то, что я сама себе шепчу. И тогда уже не получится «передумать на лестнице». Я очень хотела не видеть. Хотела — «как у всех». Без сцен. Без разговора. Без меня.

«Без меня» — вот в чём была главная опасность. Не мужчина с правильной челюстью. Не свекровь с супом. А свадьба без Ани. Я вздохнула и погладила Рича за ухом. Он, не открывая глаз, тяжело и счастливо вздохнул — так вздыхают те, кто дождался, что их наконец-то не просят «быть удобным».

Мы прожили ещё неделю в режиме «маленьких дел»: перевели дух, разобрали вещи, Аня сходила к психологу, я — к юристу знакомых, просто чтобы знать слова «как правильно уходить». Рич научился слово «место» без напряжения, а слово «гулять» — с танцем плечами. Мама, как и обещала, сначала сказала «я тебя не узнаю», а потом пришла с пирогом и молчит теперь лучше нас обеих.

Иногда Аня пересматривает своё платье — оно висит у меня в шкафу, спокойно, как вещь, которая умеет ждать. Мы смеёмся, что оно обязательно пригодится — на праздник, в котором никого не надо будет убеждать, что нам можно дышать.

Я всё думаю о том утреннем звонке: «Не приходите». Тогда мне показалось, что меня вычеркнули. А оказалось — меня попросили не быть свидетелем чужой капитуляции. И я, кажется, впервые в жизни справилась как надо: не обиделась, не полезла спасать за волосы, а просто пришла — когда попросили. С миской, шлейкой и фразой «собаки — это не придумки».

Свадьбы можно отменять. Нас — нельзя.