Знаете, иногда стоит радоваться тому, что вы не знаете некоторых своих родственников. Я вот не знала. И лучше б так и оставалось.

Тридцать два года я жила без малейшего представления о том, что у меня есть родной дядя по материнской линии. Мама никогда о нём не упоминала, бабушка тоже словно воды в рот набрала, а дед и вовсе умер задолго до моего рождения. Ни одной фотографии, ни одного упоминания в семейных разговорах. Пустота. Как будто его и вовсе не существовало.

Но он существовал. И явился в мою жизнь поздним ноябрьским вечером, когда за окном мело так, что света фонарей почти не было видно — только мутные желтые пятна сквозь снежную круговерть. В квартире было тепло, пахло корицей от недопитого глинтвейна, а на коленях мурчала кошка Сонька, путаясь лапами в пледе.

Звонок в дверь раздался, когда я уже собиралась нырнуть под одеяло с книжкой. Вздрогнула — никого не ждала, да и кто в здравом уме попрётся в такую метель? Особенно в одиннадцатом часу ночи. Может, соседка? У неё вечно то соль закончилась, то сахар, а однажды даже за туалетной бумагой прибежала, смущённо переминаясь с ноги на ногу.

Сонька недовольно муркнула, когда я спихнула её с колен, и демонстративно задрала хвост, уходя на кухню.

Глянула в глазок — и отшатнулась. На лестничной клетке стоял высокий седой мужчина в чёрном пальто до колен, запорошенном снегом. Незнакомец… но что-то странно знакомое было в очертаниях его лица, в разлёте бровей, в линии подбородка. А потом он поднял голову, моргнул, стряхивая тающие снежинки с ресниц, и я увидела глаза — точь-в-точь мамины. Только холоднее. Гораздо холоднее.

— Кто… кто там? — спросила я, голос предательски дрогнул, хотя где-то в глубине души я уже знала ответ. Или боялась его.

— Алла, открой. Я — Михаил. — Голос у него был низкий, с хрипотцой. — Твой дядя. По матери.

Пальцы сами потянулись к защелке, хотя мозг кричал: «Не открывай! Звони маме! Что-то здесь не так!» Но я открыла. Конечно же, открыла.

У мамы трясутся руки — я это слышу даже через телефон в том, как она то и дело стукается ногтями о корпус своего старенького смартфона. Звоню ей на следующий день, когда за окном серое утро, а на душе — ещё серее.

Михаил сидит напротив меня за кухонным столом, помешивая чай ложечкой — неспешно, методично. Как робот, честное слово. Пять оборотов по часовой, пять против. Это нервирует до чёртиков. Как и его пристальный взгляд, от которого хочется поёжиться.

— Что он тебе рассказал? — голос у мамы сухой, как осенний лист. И такой же ломкий.

Делаю глоток кофе — слишком горький, забыла сахар. Поморщилась.

— Да ничего особенного, мам. Только то, что он твой брат и хочет как бы… ну… восстановить семейные связи. — В горле ком, как будто не кофе глотнула, а песка. — Сказал, что вы не общались… какое-то время. Ничего такого.

— Какое-то время?! — Она вдруг срывается на крик, да такой, что я телефон от уха отдёрнула. Мама почти никогда не повышает голос. Вообще. Даже когда я в детстве чудила по-крупному. — ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ грёбаных ЛЕТ! Тридцать шесть лет ни слуху ни духу — и вдруг он решил «восстановить связи»?! Да что за чушь собачья!

Михаил, кажется, слышит каждое слово, хотя телефон не на громкой связи. Уголки его губ чуть приподнимаются в призрачной улыбке. И от этой улыбки у меня мурашки по спине.

— Мам, ну ты чего, успокойся… — Я пытаюсь говорить тихо, но он всё равно слышит, я уверена.

— Не смей! — она почти задыхается от волнения. — Не смей приглашать его к себе! Не разговаривай с ним! Я сейчас приеду! Никуда не выходи! Закрой двери!

И она бросает трубку прежде, чем я успеваю что-то ответить. Блин, с чего она так всполошилась-то? Смотрю на Михаила растерянно. Он как ни в чём не бывало делает последний глоток чая и ставит чашку на блюдце. Аккуратно. Без единого стука. Ухоженные руки с тщательно подстриженными ногтями. Манжеты рубашки застёгнуты. Часы дорогие, но неброские.

— Твоя мать всегда была… эмоциональной, — произносит он, и в голосе ни капли тепла. Скорее… усталость? Досада? — Думаю, нам всё-таки стоит поговорить до её приезда. Времени, как я понимаю, немного. А вопросов много, не так ли, Алла?

— Она никогда не рассказывала тебе про деда? — Михаил неожиданно щурится, и вокруг глаз появляется сеточка морщин. Первый признак того, что он живой человек, а не манекен.

Я отрицательно мотаю головой и тут же хлопаю ладонью по столу:

— Нет, стой, вру. Один раз сказала, что он был… — я хмурюсь, пытаясь вспомнить точную фразу, — «хорошим руководителем и хреновым человеком». Извини.

Михаил неожиданно усмехается, и впервые его улыбка выглядит настоящей.

— Метко. В яблочко.

Мама вообще неохотно говорила о своих родителях. Знаю только, что дед умер от инфаркта, а бабушка — от рака лёгких, когда мне было пять. Семейных альбомов у нас почти нет. Точнее, есть, но только с маминой молодости, когда она уже уехала из родительского дома. Такие… ну, знаете — кудряшки-начёсы восьмидесятых, батники, джинсы-варёнки. Папа с гитарой. Мама с сигаретой — единственная фотка, где она курит. На обороте надпись: «Двадцать один. Наконец-то свободна».

— Странно это, правда? — я поднимаю глаза на Михаила. — Иметь маму, которая никогда не говорит о своём детстве. Как будто его и не было.

Он криво улыбается и отодвигает от себя чашку. На донышке остались чаинки — почему-то вижу в них какой-то зловещий узор.

— Он был… непростым человеком. — Михаил барабанит пальцами по столу. Тук-тук-тук. Останавливается, замечая мой взгляд. Проводит рукой по волосам — седым, но всё еще густым. — Наш отец был директором завода. Уважаемый человек в городе. Орден даже какой-то имел, не помню какой. Дома… — он переводит взгляд куда-то мне за спину, туда, где старые ходики, доставшиеся от бабушки. — Дома всё было совсем иначе.

Я напрягаюсь. Чувствую, что сейчас услышу что-то, о чём, возможно, лучше и не знать. Сердце стукает чаще.

— Он пил? — Почему-то это первое, что приходит в голову.

— О нет, Боже упаси. — Михаил качает головой и даже как-то кривится, словно я сморозила несусветную глупость. — Если бы всё было так просто. Отец не употреблял алкоголь. Совсем. От слова вообще. Даже шампанское на Новый год. Считал это слабостью и мерзостью. — Он вдруг фыркает. — Зато отлично умел бить так, чтобы следов не оставалось. Всегда аккуратно снимал перстень с печаткой перед… воспитательными беседами.

Ох чёрт. Он ведь сейчас не шутит, да?

— То есть… он вас…

— О, не каждый день, что ты, — Михаил снова усмехается, и эта улыбка мне совсем не нравится. В ней что-то такое… дикое. Голодное. Страшное. — Только когда мы его разочаровывали. Он просто… любил контролировать. Всё и всех. Особенно свою семью. И особенно когда выходило не по его.

Он снова замолкает, словно подбирая слова. А я вдруг вспоминаю, как мама каждый раз напрягалась, когда папа повышал голос. Как она вздрагивала от резких звуков. Как не любила, когда я опаздывала хоть на пять минут — всегда звонила, голос дрожащий: «Алла, ты где? С тобой всё в порядке?» И как по-дурацки просила меня всегда «предупреждать, если задерживаешься». Я злилась — господи, ну что за контроль, мне же не пять лет!

Дура. Какая же я дура.

— Так мама, получается… она…

— Мама была его любимицей, — перебивает меня Михаил, как будто не хочет, чтобы я произносила это вслух. — До определённого момента. Пока не начала встречаться с твоим отцом. Его кандидатура… ммм… не устроила нашего родителя. Мягко говоря.

— Почему?

— Твой отец был слишком… обычным? Нормальным. Не из тех, кем можно командовать. — Он задумчиво потирает подбородок. — Инженер из простой семьи. Никаких особых перспектив, по мнению отца. А он хотел для Наташи большего. Намного большего. Сам уже подобрал ей жениха — сынка своего армейского друга. Большие связи, перспективы… полный набор. То, что парень был редкостным кретином — это так, мелочи. Зато сговорчивый и управляемый.

Он говорит всё так же спокойно, но я вижу, как побелели костяшки его пальцев, как напряглась шея, как дёрнулся кадык.

— И что произошло? — спрашиваю, хотя уже почти догадываюсь.

— В тот вечер они сильно поссорились. Отец был в ярости. Я такого ещё не видел никогда… — Глаза у Михаила вдруг стали совсем пустыми, как будто он на самом деле не здесь, а там. В той кошмарной сцене тридцатишестилетней давности. — Мать пыталась их разнять, но он оттолкнул её… она упала, ударилась о край стола… — Он снова обрывает себя и трёт виски, как будто у него внезапно разболелась голова. — Результат ты знаешь. Наташа сбежала из дома в ту же ночь. Забеременела. Вышла замуж. Начала новую жизнь. Без нас.

— А ты? — голос как будто не мой. — Что случилось с тобой?

Он впервые за весь разговор смотрит мне прямо в глаза. Долго. Не моргая. И я вижу в его взгляде такую застарелую боль, что перехватывает горло.

— Я остался с отцом. — И после паузы добавляет одними губами: — Кто-то ведь должен был.

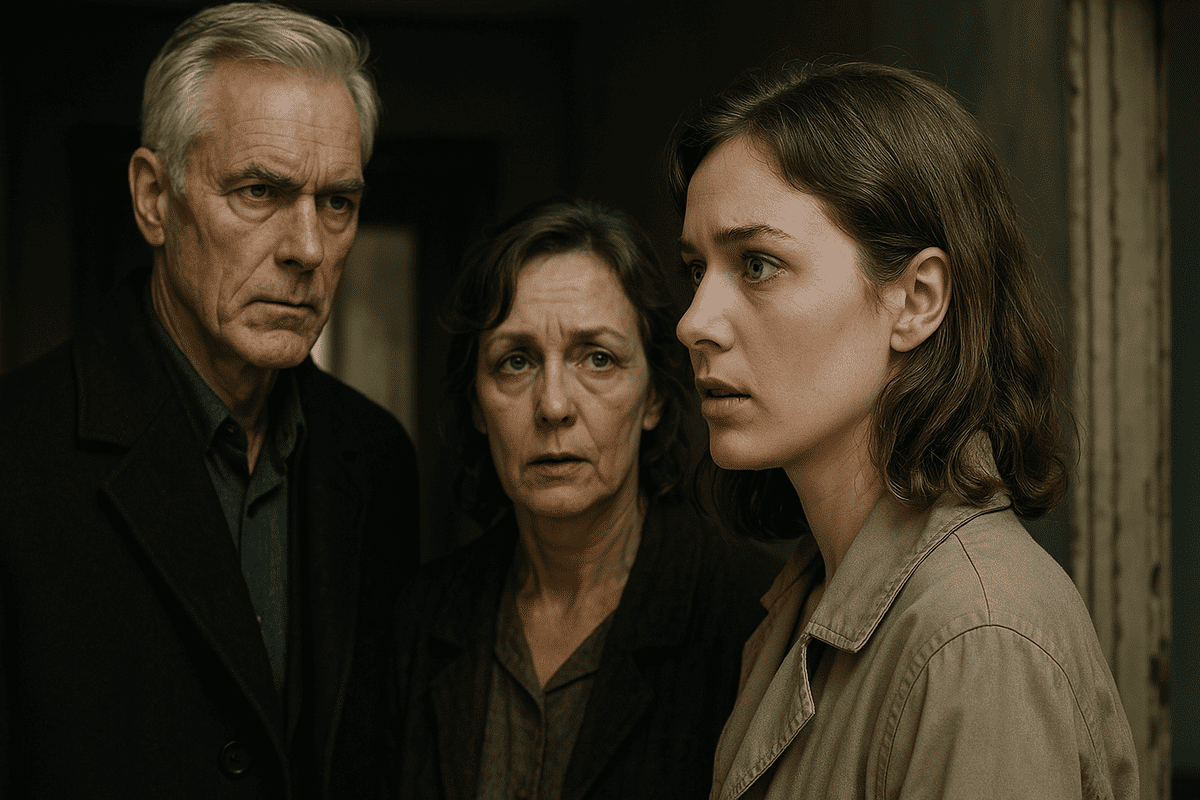

Мама влетает в квартиру как ураган. Рыжие волосы растрёпаны, на куртке ещё тают снежинки, глаза лихорадочно блестят. Она даже не разувается — так и стоит в мокрых ботинках посреди прихожей, вцепившись в дверной косяк, и смотрит на Михаила так, словно увидела привидение.

В каком-то смысле так и есть.

— Наташа, — произносит он, поднимаясь со стула. Не делает попытки подойти — просто стоит и смотрит. — Ты… почти не изменилась.

Это неправда. Мама сильно изменилась за последний год — после смерти отца словно разом постарела, осунулась. Появились новые морщинки у глаз, седина в волосах, которую она даже не пытается закрашивать.

— А ты постарел, — отрезает она и наконец делает шаг в комнату. — Сильно постарел, Миша.

Я почти физически ощущаю натянутые между ними нити давней, застарелой вражды, когда они наконец садятся за стол. Напротив друг друга — будто два хищника перед схваткой. Ни объятий, ни приветствий. Только тяжёлое, звенящее молчание. Я мечусь между ними, как перепуганная муха, пытаясь изобразить гостеприимство:

— Мам, чай будешь? Или кофе? У меня ещё вроде эклеры остались, будешь эклер?

Как же мне хочется сбежать на кухню и не возвращаться, пока они не разберутся со своими делами. Но нельзя.

— Ничего не буду, — отвечает она, не глядя на меня. Сверлит взглядом Михаила. — Зачем ты здесь, Миша? — Мама наконец нарушает тишину, и её голос звучит хрипло, будто она внезапно простудилась. — После стольких лет… Зачем? Что ты хочешь?

Михаил отводит взгляд. Поправляет манжету рубашки. Я только сейчас замечаю, что запонки у него необычные — в виде маленьких серебряных черепов.

— Отец умер.

Два слова, произнесённые ровно и сухо. Без эмоций. Как сводка погоды. Мама вздрагивает, как от удара, и резко выдыхает.

— Когда? — Она достаёт из кармана пачку сигарет, но тут же прячет обратно, поймав мой взгляд.

— Месяц назад. Инсульт. Он… недолго мучился.

Мама коротко кивает. Не могу понять, что написано на её лице — облегчение? Боль? Равнодушие? Смесь всего сразу?

— И ты решил сообщить мне эту новость лично? Зачем? — Она нервно крутит обручальное кольцо. Папа умер год назад, а она всё ещё носит его. — Мог бы позвонить, знаешь. Или письмо написать. Или вообще… никак не сообщать. Мне, честно говоря, плевать.

Михаил усмехается. Невесело, криво. И, кажется, даже слегка виновато.

— Если бы дело было только в этом… думаешь, я

Письмо мама читает в одиночестве, заперевшись в моей спальне. Михаил и я ждём в гостиной. Молча. Он рассматривает мои фотографии на стенах, иногда чуть наклоняя голову, словно что-то примечая для себя.

— Я так и не узнал твоего отца, — вдруг говорит он. — Каким он был?

— Добрым. — Слово вырывается само собой. — Очень добрым и… надёжным. Он всегда выполнял обещания. Всегда.

Михаил кивает, не оборачиваясь.

— Это важно.

Дверь спальни открывается, прерывая наш разговор. Мама выходит — прямая, с покрасневшими глазами, но сухими щеками. Письмо в её руке.

— Он просит прощения, — произносит она тихо. — На пороге смерти. После всего, что сделал.

Михаил молчит. Я тоже.

— И ещё он пишет, что ты всё это время был рядом с ним не по своей воле. Что он заставил тебя остаться, угрожая… — Она запинается. — Угрожая рассказать правду о том вечере.

Я перевожу взгляд с мамы на дядю. Что-то недосказанное висит в воздухе. Что-то тёмное, тяжёлое.

— Какую правду? — спрашиваю я.

Мама и Михаил смотрят друг на друга. Долго. В его взгляде — немая просьба. В её — застарелый страх.

— О том, что я сделала, — наконец говорит мама. — В тот вечер, когда ушла из дома.

Той ночью я узнаю семейную тайну, похороненную на тридцать шесть лет. О том, как девятнадцатилетняя Наташа в отчаянии схватила нож, когда отец в очередной раз поднял руку на мать. Как Михаил оттащил её в последний момент, но было поздно — лезвие уже вошло в плечо отца.

Не смертельно. Но достаточно опасно.

— Не смертельно. Но достаточно опасно, — заканчивает за неё Михаил. — Крови было… много. Он орал от боли и злости, а мама была вообще в шоке — просто сидела на полу и смотрела в одну точку. Я перевязал его кое-как, а потом он…

— Он угрожал заявить в милицию, — подхватывает мама, стряхивая пепел в блюдце. — Это были восьмидесятые. За нападение на человека его положения… за покушение на убийство… да меня бы… — она не заканчивает фразу, просто машет рукой.

— Он бы сломал твою жизнь, — глухо говорит Михаил, глядя в свою рюмку. — Все планы, университет, всё. И… ребёнка бы ты потеряла. Стопудово. Там бы тебя…

Мама резко поднимает на него взгляд:

— Откуда ты… ты знал?

— О чём? — не сразу понимает Михаил.

— О ребёнке. О том, что я жду ребёнка. Я ведь никому… даже маме ещё не сказала!

— Ты же рвала каждое утро, — он смотрит на неё как на дурочку. — Думаешь, я слепой был? И потом, мусорное ведро в ванной… Я заметил тест. Ещё до того, как отец всё это устроил. Собирался с тобой поговорить…

— Но не успел, — тихо заканчивает она.

— Я предложил ему сделку, — Михаил снова смотрит в свою рюмку, словно боится поднять взгляд. — Я остаюсь и забочусь о нём. Не даю подать заявление. А он забывает о том, что произошло. И позволяет Наташе уйти. — Он залпом допивает и тут же наливает ещё. — Так и сказал ему: «Дай ей уйти». И он отпустил.

— Но почему? — я наконец нахожу голос. Всё происходящее кажется нереальным, словно дешёвая мелодрама, а не жизнь моей семьи. — Почему ты согласился остаться? Всю жизнь… ты же потерял всю свою жизнь!

— Она была беременна, — просто отвечает он и пожимает плечами, как будто это всё объясняет. — Три месяца. Тебя носила. Ты думала, я не знал? Отец тоже знал. Или догадывался. Потому и бесился так.

Я смотрю на маму — она сгорбилась в кресле, такая маленькая и хрупкая. И на Михаила — высокого, прямого, но с опущенными плечами. Тридцать шесть лет он провёл рядом с человеком, которого боялся и ненавидел. Ради сестры, которую даже не мог видеть.

— И всё это время… — начинаю я и запинаюсь, не зная, что сказать.

— Всё это время я жил там, где должен был, — обрывает меня Михаил и качает головой. — Мы делаем выбор и живём с последствиями. Я сделал свой. Наташа — свой.

Мама вдруг встаёт из-за стола — чуть пошатываясь, то ли от коньяка, то ли от усталости. Подходит к Михаилу — медленно, неуверенно. Протягивает руку и касается его щеки дрожащими пальцами.

— Ты всегда был лучшим из нас, Миша. Самым смелым.

А он — впервые с момента появления в моей квартире — улыбается по-настоящему. И в этой улыбке я вижу столько невысказанной боли и невыплаканных слёз, что у меня перехватывает дыхание.

— Да ладно тебе, Наташка, — он пытается сказать это небрежно, но голос предаёт. — Я просто… страховал тебя. Как всегда. Помнишь, как в детстве на великах? Я держал седло сзади, а ты думала, что едешь сама.

Она смеётся — неожиданно, громко. И в этом смехе тоже есть что-то похожее на рыдание.

— Это же ты меня научил драться, — говорит она, вытирая слёзы, выступившие в уголках глаз. — Я бы никогда не смогла ударить отца, если бы не твои уроки. Ирония, да?

— Я научил тебя защищаться, — качает головой Михаил. — Никто не должен… позволять себя бить. Даже если это родной отец.

И я вдруг понимаю, что они сейчас разговаривают не как взрослые люди, прожившие большую часть жизни порознь. А как брат и сестра, словно и не было этих тридцати шести лет. Говорят о чём-то своём, детском, что только они и понимают. И я… лишняя. Им надо побыть вдвоём.

— Я, пожалуй, пойду, — киваю на часы, уже перевалило за полночь. — А вы посидите ещё… Поговорите, ладно?

Три дня спустя мы стоим втроём у могилы человека, которого я никогда не знала. Моего деда. Строгий гранитный памятник, золотые буквы имени, свежая земля. Ветер пронизывает до костей, небо хмурое — вот-вот начнётся снегопад. Но мама настояла, что мы должны поехать вместе.

— Мне надо попрощаться, — сказала она, застёгивая пальто. — Я должна.

Михаил кладёт белые хризантемы к надгробию. Мама — ничего. Просто стоит, обхватив себя руками, будто замерзла в своём тёплом пальто.

— Всегда считала его таким сильным, — вдруг произносит она. — Таким… непобедимым. А сейчас смотрю и думаю — он ведь тоже был человеком. Со своими страхами и слабостями. И где-то очень глубоко… может быть, он нас даже любил. По-своему. Как умел.

— Может быть, — неуверенно отвечает Михаил. — Хотя… не знаю, Наташ. Не уверен, что он умел любить. Не так, как все. Не так, как нормальные люди.

— Не зря говорят, что у мертвеца холодные руки, — вдруг произносит она и вздрагивает от порыва ветра. — Даже после смерти он пытается нас контролировать. Своим письмом. Этим… всем.

— Но больше не может, — отвечает Михаил и сжимает кулаки в карманах пальто. — Больше нет.

Он протягивает ей руку. Она колеблется мгновение — а потом принимает её. И я вижу, как что-то меняется в их лицах. Словно тяжёлый груз наконец опускается на землю после долгой, изнуряющей дороги.

Мы уходим, оставляя позади могилу человека, который почти разрушил две жизни. Человека, которого я никогда не узнаю. И, кажется, это к лучшему.

А впереди — долгая дорога домой, и много разговоров, и воспоминаний, которыми наконец можно поделиться. Впереди — возможность узнать дядю, которого у меня никогда не было.

— Хочешь, расскажу, какой была твоя мама в детстве? — Михаил треплет меня по волосам, совсем как старший брат. — Ох, она была та ещё заноза! Однажды притащила домой целую коробку лягушек и выпустила их в ванной. Отец чуть инфаркт не схватил, когда пошёл мыться!

Мама смеётся и толкает его в плечо:

— Да ты сам мне их помог наловить! И ещё идею подкинул!

— Не наговаривай, Наташка!

Она хмыкает и сжимает сильнее его руку. И когда мы идём к машине — трое, сквозь начинающийся снегопад, — я вдруг понимаю, что иногда родственники, которых лучше не знать, оказываются единственными, кто способен склеить разбитую семью.